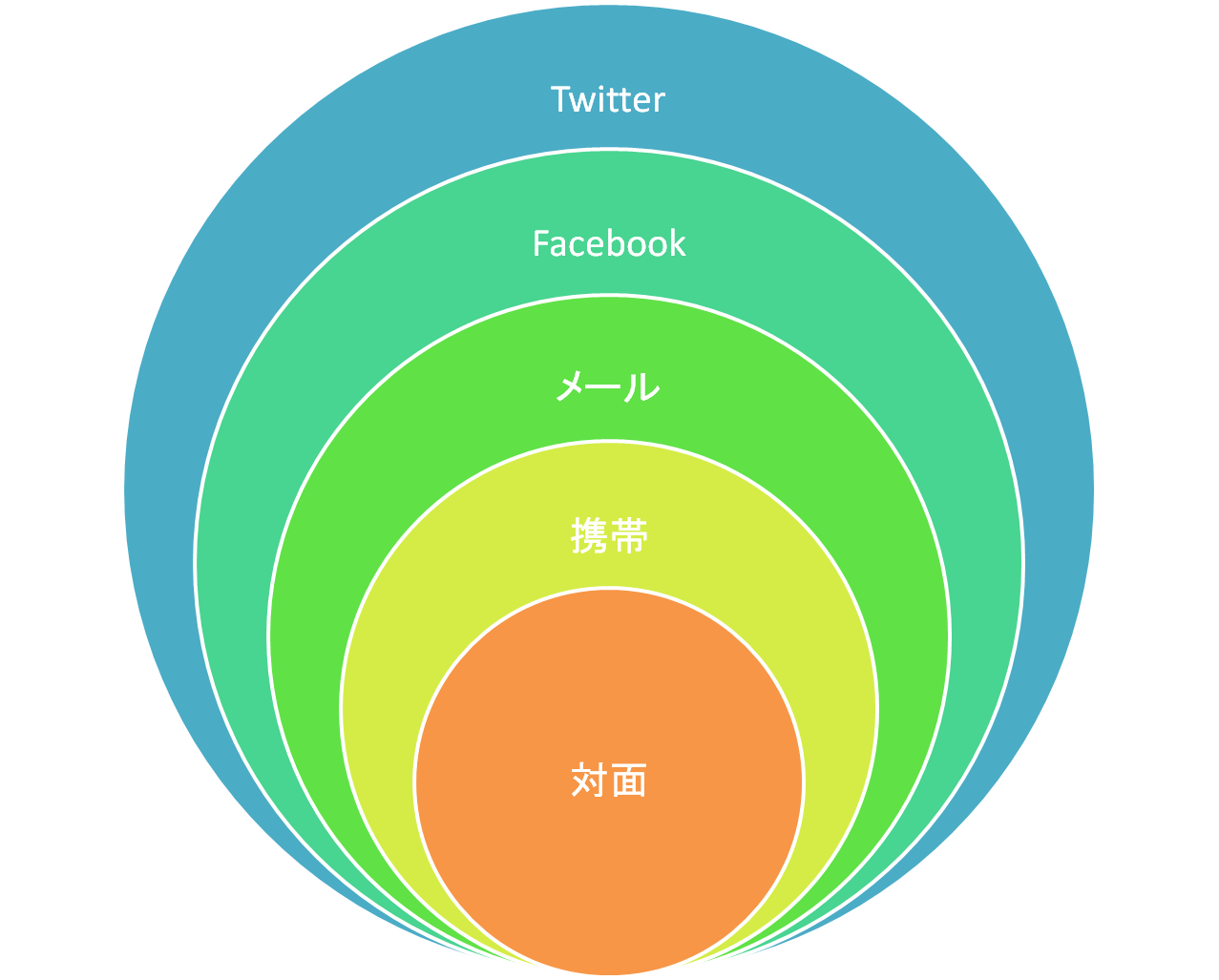

「Facebookの携帯進出」について過去記事(「IDをめぐる争い」、「プライオリティ・インボックス」)を参照していたら、図にしたほうが分かりやすいきがしたのでサクっと追加してみる(「金儲け=悪」の話を絵で説明してみる)。

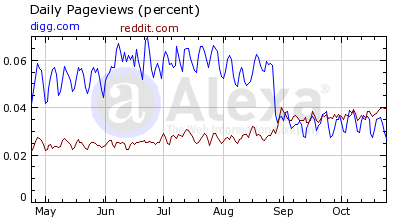

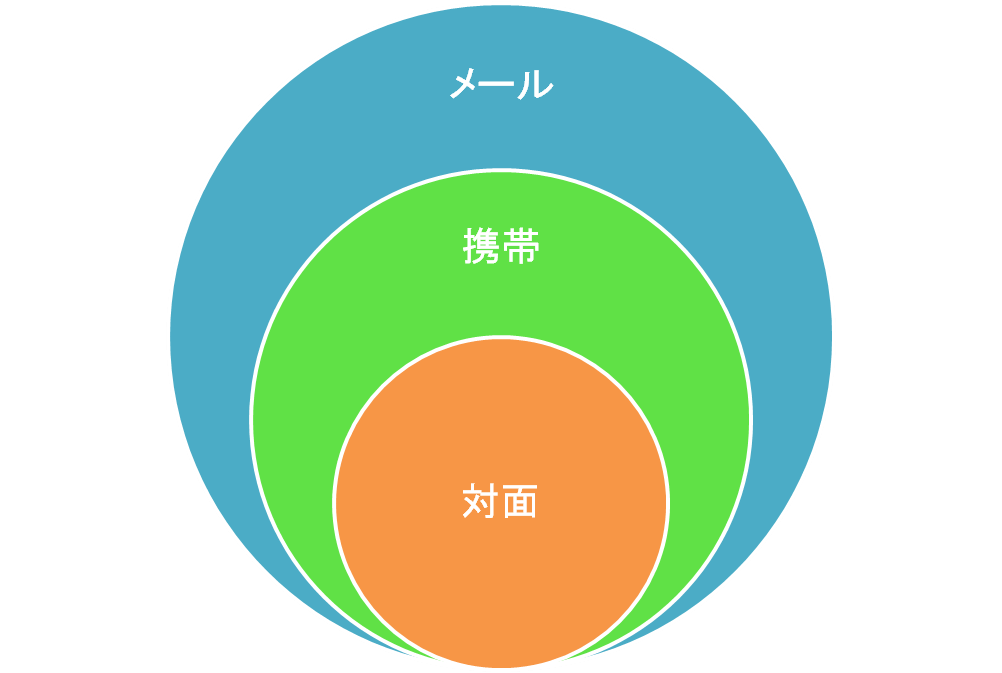

前ID時代

郵便

個人識別としてIDが生まれる前の時代には、個人とのコミュニケーションは基本的に対面に限定されていた。対面でのやりとりするのは非常にコストがかかるためコミュニケーション自体が少なかったことは容易に想像できる。宛名を指定して郵送することで個人にメッセージを送ることも出来たが、住所はあくまで「家」を指すもので個人のIDとは言い難い。

ちなみにアメリカで他人宛の郵便物を開封するのが厳罰だ。これは郵便というプラットフォームを擬似的な個人IDシステムと稼働させるための措置であり、そういったシステムの重要性を示している。

電話

固定電話の普及は、郵便に変わる比較的安価なコミュニケーション手段の登場を意味した。電話であればその場で応答が得られるので、紙が必要である場合以外は、電話が主な連絡手段となった。しかし、固定電話は基本的に家や会社に属するものでまだ個人のIDとは言えない。

ID時代

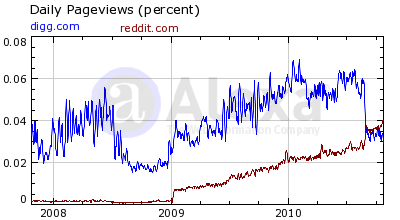

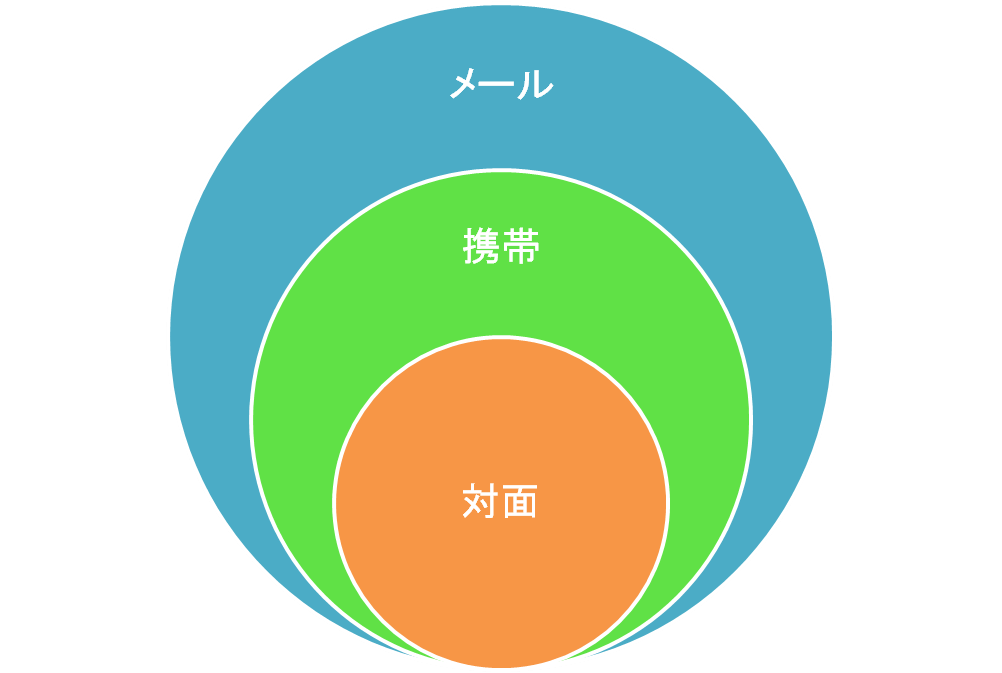

携帯電話

携帯電話は、郵便や固定電話と異なり、完全に属人的なコミュニケーション手段を提供し、ある人の連絡先といえば携帯の電話番号を意味するようになった。また電話番号を使った文字情報の伝達=SMSは郵便に似ているが遥かに効率的な非同期型のコミュニケーション手段となった。携帯電話が爆発的に普及したのも頷ける。

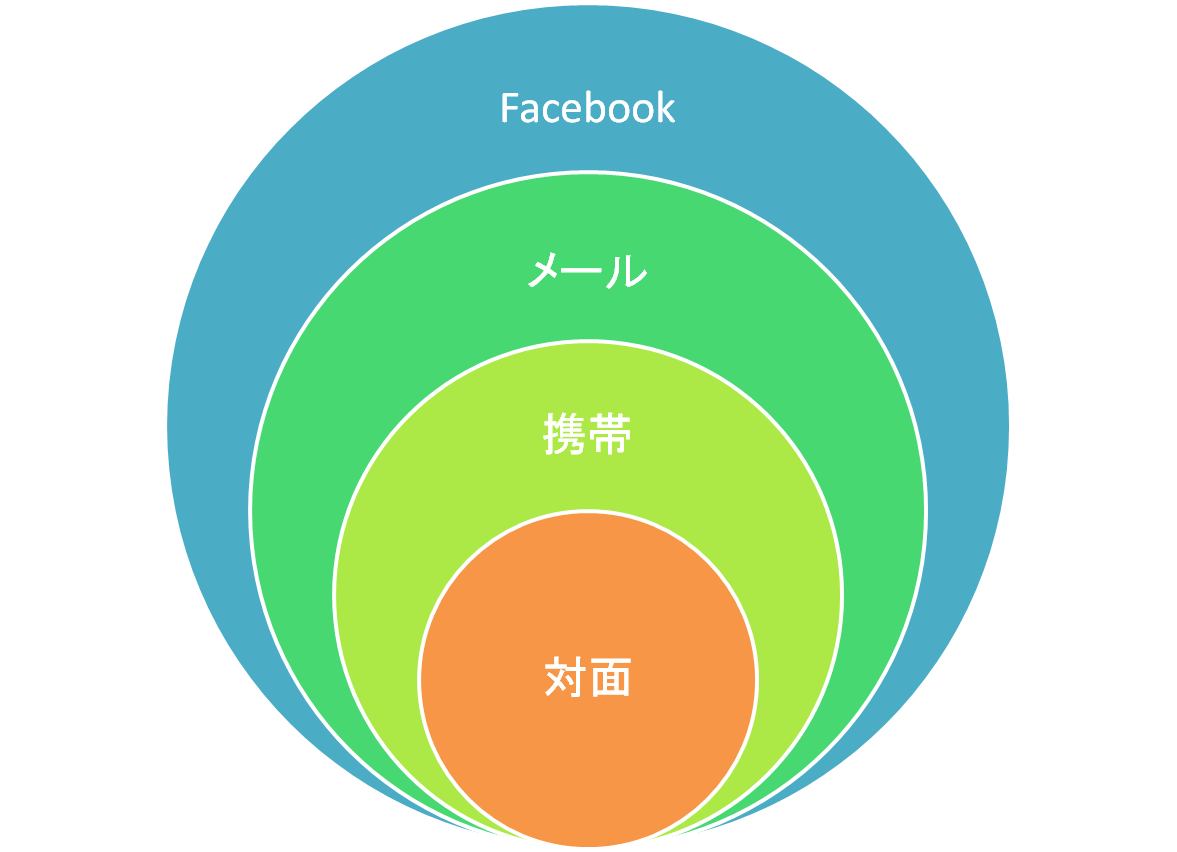

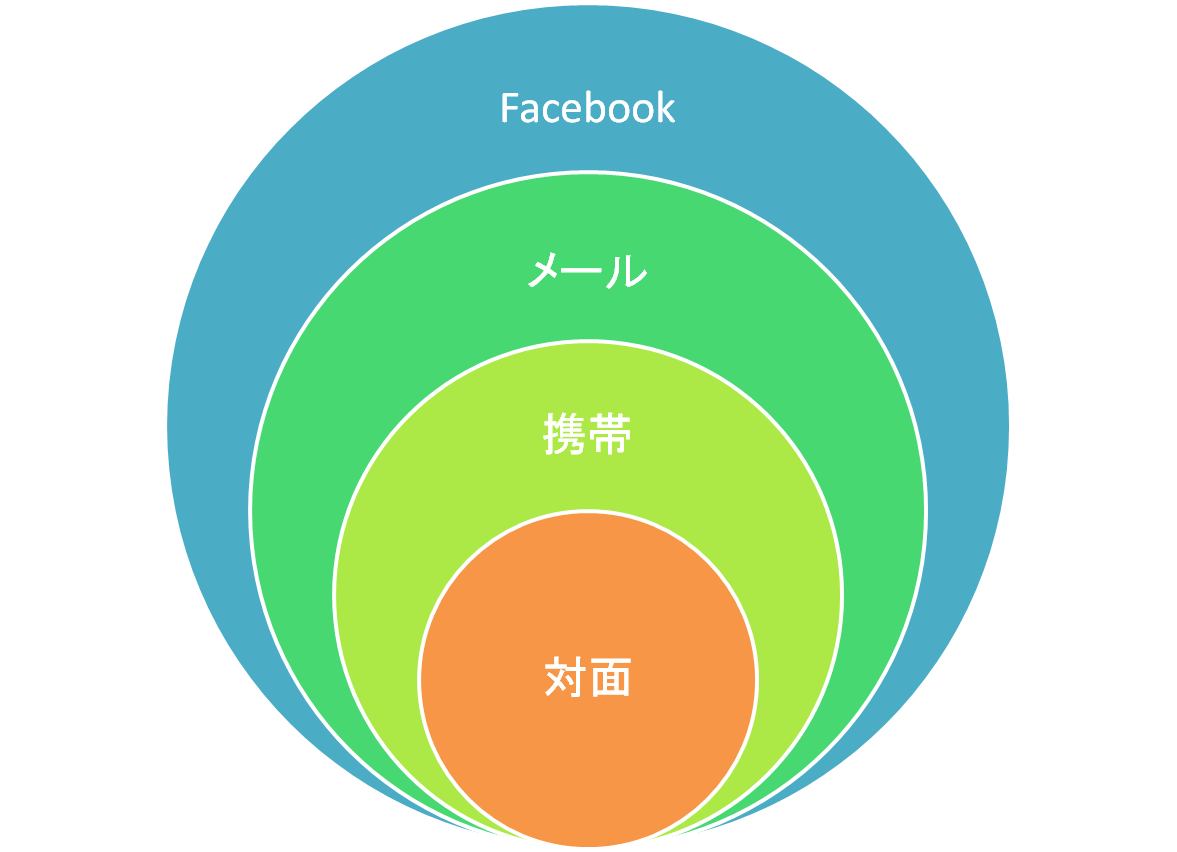

Facebook

Facebookを代表とするソーシャルネットワークはある意味で「薄い」コミュニケーション手段をユーザーに提示した。別に電話したりメールしたりするほどの用事はないけれど、ステータスぐらい見せてもいいという間柄だ。もちろん、既に電話やメールを直にやり取りする相手にも追加のコミュニケーション手段は有用だ。個人ベース(プロフィール)でありながら、ステータス更新という一対多のチャンネルを提供した点が新しい(※)。

Facebookがダイレクトメッセージやチャット機能、携帯への進出で狙っているのは、上の図で言えば内側への侵攻作戦と捉えられる。

(※)メールを複数人に送信するニュースレターなどはステータス更新に近く、実際にそれを勧めるネットワーキングの本などもある。しかし、メーラーのインターフェースはそういったメール利用にうまく対応できていないためうまく機能することは少なかった(自分でフィルターを設置しない限り、全てのメールが同じ場所に放り込まれる)。しかし、これはあくまでソフトウェア的問題であり、Googleのプライオリティ・インボックスはそれに対する一つの回答となっている。

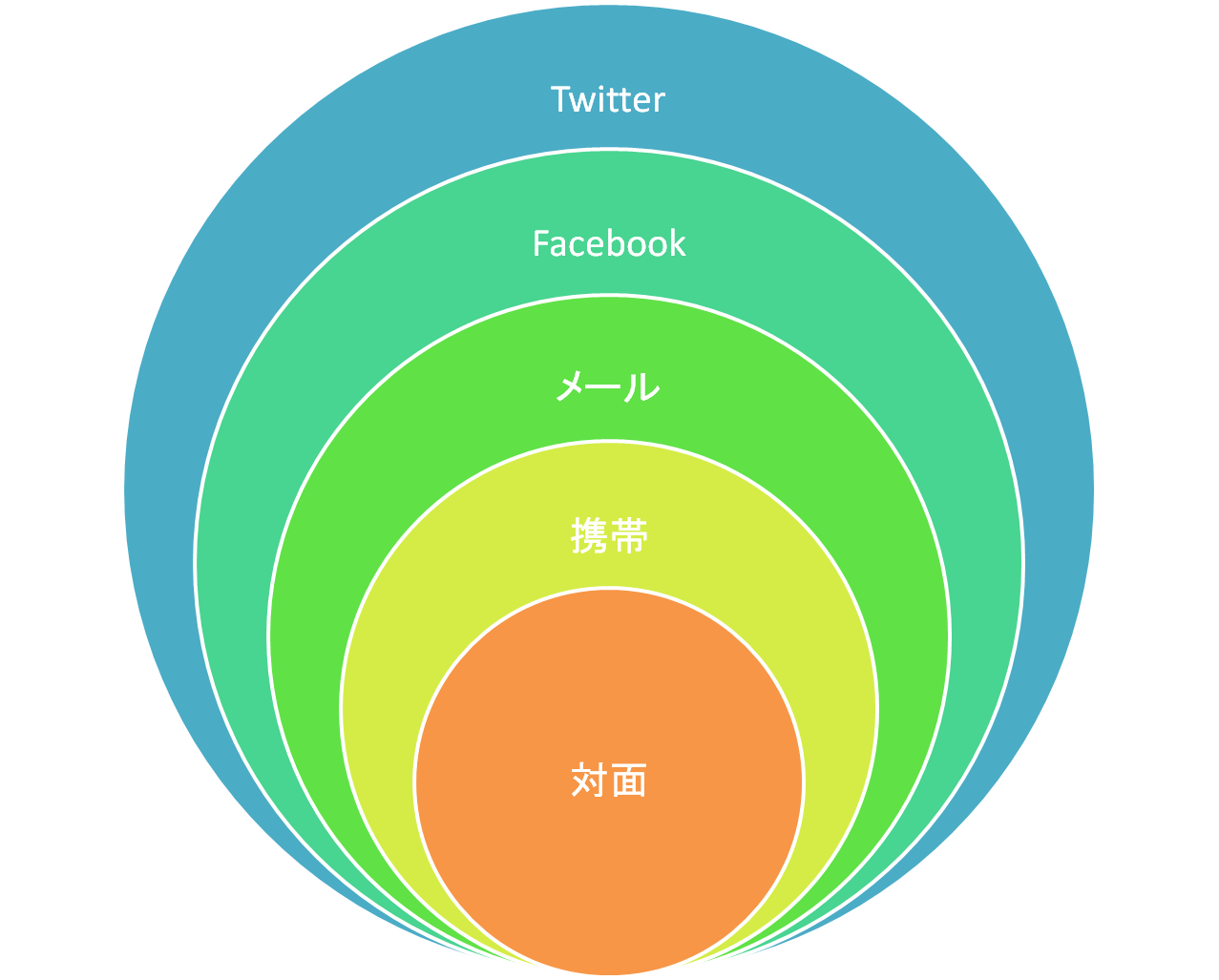

Twitter

Twitterもまた同じ図の上で表現することができる。TwitterはFacebookにおける自分対友達という一対多の側面を拡大し、もはやフォローする側とされる側に何のレシプロカルな関係も(少なくともシステム上は)求めない。もちろんユーザーがTwitter上でフォローしあったり、ダイレクトメッセージを使って次の段階に進む(=他のIDの交換や実際に会ってみる)のを妨げるものではない(※)。

FacebookはファンページとLikeを使ってこの領域に踏み込もうとしているが(例えばこのブログのファンページ)、友達関係を基本としたネットワークにうまくTwitter的な人間関係を組み込むのに苦労しているようだ。

(※)出会い系と称されるサービスのように、この絵で内側に進む場所を提供することは非常に価値がある。

おまけ:ブログとの関係

このような個人のコミュニケーション手段とマスメディアとの中間に位置するのがブログだ。ブログはマスコミ的手法を個人で利用できるように低コスト化するという方向性だが、FacebookやTwitterが担っている領域をカバーしてきた面もある。多くのブログが補助的な手段としてTwitterを利用するように境界は曖昧だ。特にブロガーがTwitterを個人として利用する場合その区別はほとんどなくなり(例えばこのブログのアカウント)、Twitterのさらに外側に位置するコミュニケーション手段の一種として捉えることもできる。個人を起点としたコミュニケーション手段がさらに拡大していけば、そもそもマスコミ的手法の必要性自体が薄れてくるだろう(ニュースを提供するというサービスとしては必要だが、意見を世間に発表する場としての地位は揺らぐ)。

注:当たり前ですが、コミュニケーション手段の利用法は人によって様々なのでこんな簡単に切り分けられるわけではありません。例えば知らない相手にコールドコール・ナンパ・飛び込み営業すればすっ飛ばすこともでき、ゆえにそういった能力は貴重(だが難しい)と考えられるわけです。あくまで分かりやすくするため便宜的に分けたものとお考えください。