アフリカでのエイズ対策が苦境に陥っているようだ。

Pace of U.S. Funding for African AIDS Slows Just As Number Requiring Treatment Explodes – WSJ.com

The growth in U.S. funding, which underwrites nearly half the world’s AIDS relief, has slowed dramatically. At the same time, the number of people requiring treatment has skyrocketed.

AIDS対策の費用の半分を占めてきたアメリカによる援助は伸びどまりつつある一方、治療を必要とする人の数は爆発的に増えている。How the war on AIDS was lostにはサブサハラでの感染数と治療開始数がグラフになっている:

治療が感染に追いついていないということはHIVが拡散していくことを意味する。

Some 33. 4 million people worldwide have HIV, and under new guidelines by the World Health Organization, the number eligible for treatment has grown to 14 million, dwarfing the 4 million in treatment currently. Another 2.7 million people become infected each year.

現在3,340万人のHIV感染者が存在し、毎年270万人増えていっている。

The therapy, which doesn’t cure AIDS but allows people with HIV to live normal lives, means the number of people who need drugs will continue to grow.

治療によってAIDSが完治するわけではなく、普通の生活を送れるようになるだけなので、恒常的に治療を必要とする人の数は増えるばかりだ。この理由についてはEasterlyとFreschiは次のように指摘している。

How did this enormous tragedy occur? Perhaps because the global health community concentrated on AIDS treatment and neglected prevention (which they never figured out how to do).

AIDS患者を治療することに資源を集中し、感染の拡大を防止する努力を怠ってきたというものだ。既に苦しんでいる患者を助ける方が政治的なメリットが大きいからだ。こういった援助は国内での支持を取り付けるだけでも一苦労だが、さらに効果的な援助や他国との協調を行うのは非常に困難だ。どうするのが結果として一番いいのかという議論が広がることがまず必要だろう。

追記

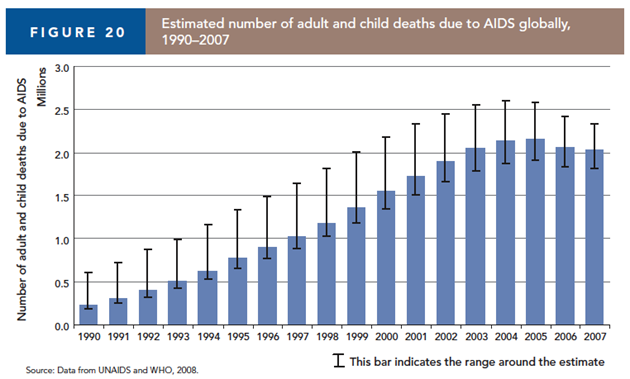

AIDSによる死亡者数の伸びは止まりつつあるようだ。AIDS Deaths Worldwide: 1990-2007から: