チェック廃止の話が在米の方々を中心に好評だったので、もう一つの消えてなくなって欲しいものであるメール・イン・リベート(MIR)を取り上げる。

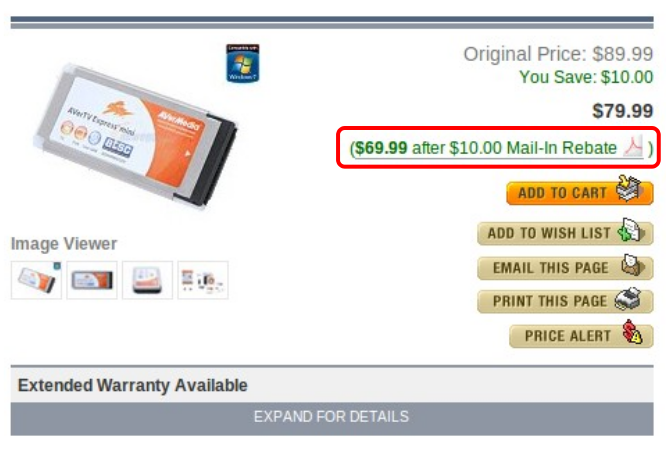

まず、馴染みのない人にMIRが何かを説明しよう。MIRとは割引の一種で、商品を購入したときにレシートやバーコードと所定の書類を郵送すると忘れたころに(運がよければ)小切手(!)が送り返されてくるというものだ。実店舗でもネットでもよくみかけるが、便利なのでneweggから一例とってきた:

赤く囲った部分がMIRだ。10ドルの小切手が送ってくるということを意味する。ちょっと考えればこれが恐ろしく非効率なことが分かるだろう。客はリベートの申請書類を郵送する必要があるし、企業側はそれを処理して(正規の購入者かを確認する必要がある)、さらに小切手を郵送しなければならない。10ドルの割引をするのになんでこんな手間を掛けるのか。そのまま値引きすればいいじゃないかという話だ。

赤く囲った部分がMIRだ。10ドルの小切手が送ってくるということを意味する。ちょっと考えればこれが恐ろしく非効率なことが分かるだろう。客はリベートの申請書類を郵送する必要があるし、企業側はそれを処理して(正規の購入者かを確認する必要がある)、さらに小切手を郵送しなければならない。10ドルの割引をするのになんでこんな手間を掛けるのか。そのまま値引きすればいいじゃないかという話だ。

これは、典型的な価格差別戦略だ。価格差別とは同じ製品・サービスを相手によって違う値段でうることだ。たくさん支払う気のある客には高値で売って、そうでない客には割引して売ることだ。こういうと当然のように思えるが実際にやるのは結構難しい。対面で値段交渉をするなら簡単だろうが、量販店の棚に並ぶような製品では特別な仕組みがないとできない。同じものが違う値段で並んでいれば誰でも安い方を買うからだ。

ではこのMIRはどうやってそれをクリアするか。リベートの申請に手間がかかるようにすることで、時間のない人には実質割引をせず、暇な人には割引を適用するのだ。通常忙しい人の方がお金も持っているし、いろいろ比較して製品を買うこともない。こういった人は比較的多めのお金を払えるのでこの方法で利益が上がる可能性がある。

もちろん、この方法には大きな無駄があるのでうまくいくとは限らない。無駄というのは、リベートを送るための費用だ。なるべくリベートを受け取るのを難しくするため、電話して催促しないと小切手を送ってこないなんてケースもざらだ。

リベートを使わない人がリベートが存在するがゆえにその商品を購入しないこともある。アメリカでもMIRには反感が強く、事務費用などの負担もあり量販店ではMIRを撤廃しているところもある。

また、そもそも人によって時間の価値に大きな差がなければ機能しない。日本でMIRを見かけない理由の一つはここにあるだろう。所得格差が広がればこういったリベートも普及する可能性がある。