どんな職場がこれからの世代に必要なのか。日本が追いつくのはまだ先だろうがアメリカの状況について丁度とってもわかりやすいエントリーがあったのでご紹介:

Announcing: Brazen Careerist Top 50 Places to Work | Penelope Trunk’s Brazen Careerist

1. Salary negotiations are over.

サラリーの交渉の時代は終わった。

Gen Y doesn’t consider salary to be a huge factor in choosing a place to work because Gen Y knows that salary data is public. The days when a company can screw you by underpaying you are over.

今やサラリーの情報は共有されている。どこの会社がどのポジションにいくら払っているかなんてネット上で調べることができる(注)。情報がオープンで労働者が仕事を選べるのであれば、サラリーは自動的に市場の水準になる。競争市場に近づいている。

日本ではいまだに成果主義の是非を論じている人が多数いるが、時代遅れもいいところだろう。成果主義は流動的な労働市場と組み合わせでなければ機能しない。そして流動的な労働市場の行き着く先は市場による労働者の評価だ。「主義」のはいる余地はない。ものを売り買いするときに普通主義主張は登場しない。そういうことだ。日本でもこの方向性は変わらない。

(注)日本ではどこにあるのだろうか。これはビジネスになる。

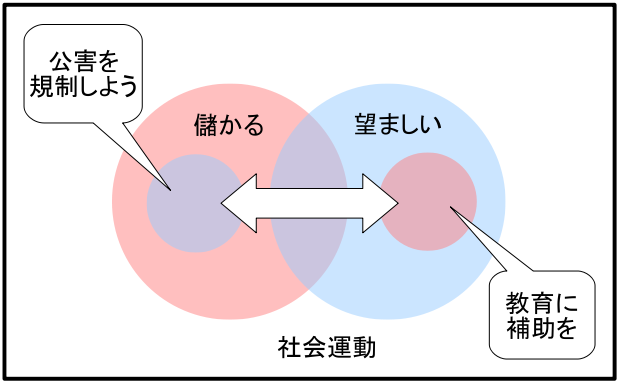

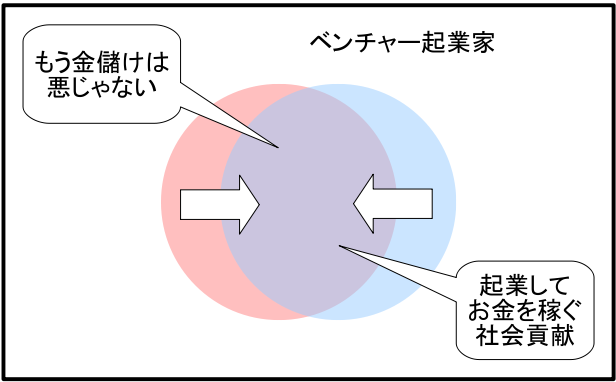

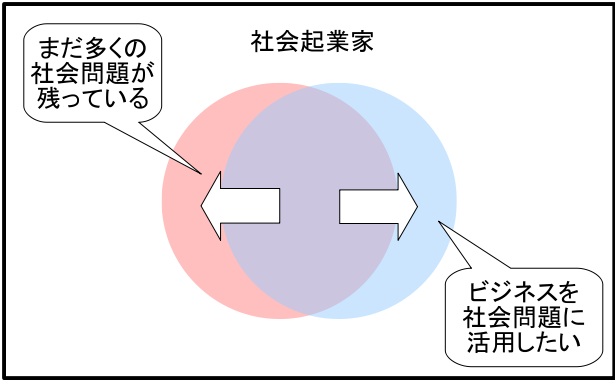

2. Social entrepreneurship is stupid.

社会起業家なんてものはない。

It’s stupid because you don’t’ need to be calling yourself a social entrepreneur in order to save the world. We no longer divide the world into non-profit people who are do-gooders and for-profit people who are money-grubbers. We are all here to do good. After all, what else is worth living for?

これは最近社会起業家に関する論争、「金儲け=悪」の話を絵で説明してみる、ビジネスをしてお金を稼いで社会のためになろうなどで繰り返し主張していることだ。営利が悪・非営利が善という時代は終わり(参考:非営利と営利との違い)、誰もが何か社会のためになることをしようとしている。逆に自分たちは社会起業家だと謳うことは、ものの捉え方が古いということだ。新しい優秀な人材を採用したいならやめたほうがいい。

3. Self-reported flexible workplaces are BS.

自称フレキシブルな職場なんて意味ない。

Flexibility is not something that Gen Y wants. It’s something everyone wants. The idea that we are going to run our lives around our work is ridiculous. It doesn’t work. We want to make each aspect of our life work well with the other aspects.

フレキシビリティは新しい世代の特徴ではなく、誰もが必要とするものだ。仕事が人生という生き方はうまくいかない。

In our Top 50 list we judge by how close a company gets to hiring 50% women. This is not scientifically proven, but it is true that while all demographics complain about inflexible hours, women will leave the company over it.

どの会社もフレキシビリティを主張しているのだから、言葉に耳を傾けてもしょうがない(みんなが欲しがっているならチープトークは何の情報も伝えない)。実際の行動をみる必要がある。その簡単な判定方法として女性の比率を挙げている。女性が多いかそれ自体が問題なのではなく、それで職場の環境を判定するのだ。これは非常に経済学的なものの見方だ。