岡島純さんのご指摘により、図表を入れ替えてみました。いかがでしょうか。何がご意見ありましたらコメント欄やTwitterでお願いします。

同じ話ばかり続いてしまうが、「金儲け=悪」の一連の話(ビジネスをしてお金を稼いで社会のためになろう、「金儲け=悪」の由来)を絵に描いてみた。

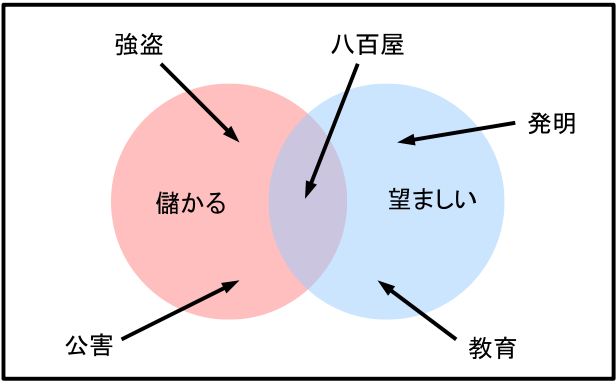

最初の状態

社会制度が未発達な段階では望ましいことと儲かることとは一致しない。いわゆる犯罪に該当する行為や公害のように他の人に迷惑をかける行為はお金になるからだ。逆に教育や発明など社会にとって必要なことでも儲けが出せないことも多い。八百屋のように儲かるし望ましいビジネスもあるが、それは儲かることのうちのごく一部にすぎない。よって「金儲け=悪」は近似的には当たっており、そういった思想が残っているのは驚くことではない。

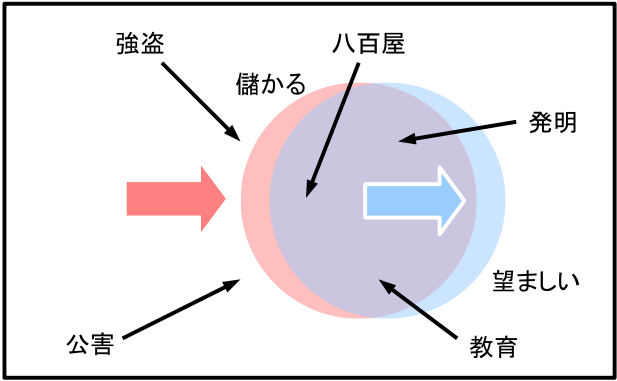

理想的状態

しかし強力な警察機構を備えた民主国家は、法律によって何が割に合う=儲けがでるかを操作できる。図でいえば赤い円を移動することができるということだ。よって、われわれはなるべく赤い円を青い円に近づけようとする。そうすれば、儲けようとするだけで社会のためになり、社会のためになることをしていればそのための資金が儲けとして入ってくるようになるからだ。

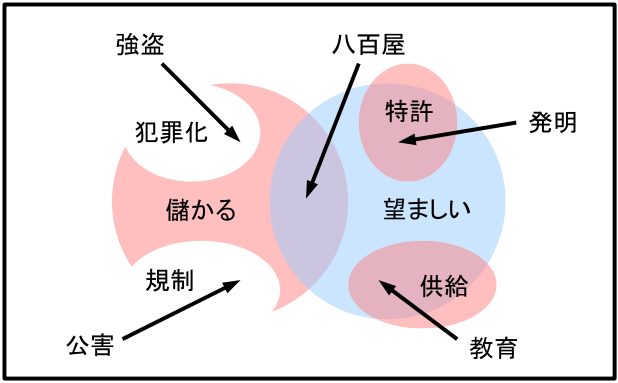

現実

しかし、法律や規制は完璧ではない。現実には、赤い円と青い円は一致しておらず、パッチワーク状態だろう。強盗を犯罪化し、公害は規制し、発明は特許制度で保護し、教育は政府が直接供給するといった具合だ。この段階ではまだ儲かるが社会的には望ましくないことも残っているし、社会的に望ましいのにお金にならず維持できない事業もある。ただ、多くの望ましいことはすでに利益を生み出すことができるようになっているので、とりあえず社会に貢献したいならそういった事業を選べる状況だ。

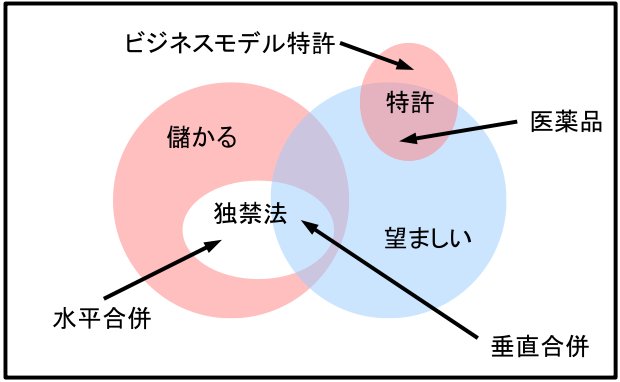

経済学の役割

経済学はこの赤い円と青い円を近づけるということに貢献する。どこまでが望ましいことであり、それゆえに儲かるようにすべきかを決めるのは実際にはとても難しい。例えば特許制度は発明を儲かるものにするが、全ての発明を保護することが社会的に望ましいとは限らない。医薬品の開発には特許制度が不可欠だが、ビジネスモデル特許は弊害が多く指摘されている。経済学は費用便益分析(CBA)や規制影響分析(RIA)でそういった社会制度・法律・規制・事業が社会的にプラスなのかマイナスなのかを判定する。これは図でいえば青い部分を確定して、それに合わせて赤い領域を決めていくことに該当する。

おまけ:道徳の役割

実は道徳にも赤い円と青い円とを近づける効果がある。例えば、嘘をついてお金を儲けることは望ましくない。嘘は悪いことだという道徳はそういった行動を抑制するとともに、その道徳を破るものへ社会的なペナルティーを与える。いつも嘘をついている人間に世間は厳しく、割りに合わないということだ。しかし、「金儲け=悪」の例のように道徳は社会の変化に遅れをとる。これは道徳を批判・改定することは道徳的でないという、道徳の根本にある同語反復的な構造を考えれば不思議ではないだろう。

どんな道徳を持つべきかについておおっぴらに語ることができないということは、道徳が社会の流れに歩調を合わせられないだけでなく、基本的に大雑把なルールでしかありえないことも意味する(注)。言葉を通じたコミュニケーションなしに複雑なルールに合意することはできないからだ。例えば独禁法は反競争的な企業行動を規制するが、何が反競争的かは簡単には分からない。このような場合には道徳は問題を解決できないだろう。水平合併は悪、垂直合併なら善みたいな道徳を想像するのは難しい。経済学と道徳は同じ問題に取り組んでいるとも言え、経済学がしばしば道徳的に批判されることも説明できる。

(注)これはごく基礎的と考えられる二つの道徳原理が衝突するようなケースを簡単に想定できることからも明らかだろう。古典的な例では、薬を盗むのは悪いことだが、子供を助けるのはいいことだというようなケースだ。

コメントに関し追記:

maru62さん:

実際は赤い円が青い円を飲み込んで包含しつつある

これは鋭いご指摘です。国が青い円に含まれていないのに儲かることを放置したまま、赤い部分ばかりを広げているというのは日本を含め多くの先進国の現状です。儲かることを増やせば政治力を持った人間がその分け前を手にすることができるためです。

atsushifxさん:

金儲け=正義 となるのは、社会が整備され市民が社会を信じることからはじまる。官僚バッシングが共感されることから見ても日本の社会は信頼されていない

これは経済学の役割のところで説明したように、青い円の位置が簡単には分からないことにより生じると思います。自分たちで調べるのはあまりにもコストリーなので信頼が必要とされます。経済学はここに定式化された計算を持ち込むことで、単純な信頼への依存を減らせると考えます。

unagiameさん:

てか、経済学は功利主義から派生したモラルサイエンスですよ。ケインズ曰く。だから、経済学は道徳の一種と考えるとよく分かる。

アダムスミス以前の「経済学者」は基本的に道徳哲学者ですね。経済学を勉強しようという大学生はギリシャ哲学からメタ倫理学まで、ある程度の倫理学を学んで欲しいと思います。