元ネタが2chですが在米日本人には馴染みの話題なのでご紹介:

佐川急便客なめすぎwwwwwwwwwwwww:ハムスター速報

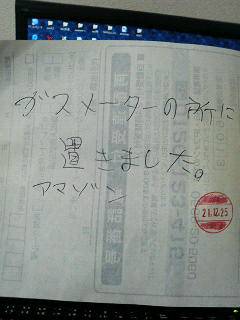

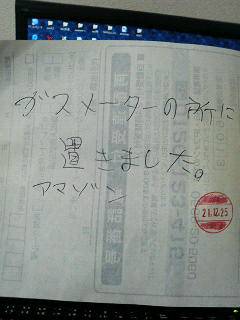

佐川急便が荷物をガスメーターに置いていくとメモを残したという話だ。佐川のサービスは問題だという反応が大半だが、アメリカでは荷物を勝手に放置して消えていくのはごく普通だ。例えばUPSのページを見てみよう。

Learn About the UPS InfoNotice

これはInfoNoticeと呼ばれる要するにメモだ。適当に記入された状態でドアの前に張り付けていく。家に帰ってこれを見つけるだけで気分が悪くなることが請け合いの代物だ。しばしば風に飛ばされて地面に落ちてる。

最初の項目は送り主と何度目のトライかだ。1st・2ndのあとはファイナルだ。要するに三回とり損ねるともう配達してくれない。集積所まで取りにいくしかないが、車がないとどうにもならないことも多い。また、送り主によっては三回トライしてダメなら自動的に商品を戻してしまう(最初に発見した時点で二回め何てこともある)。

お次は曜日と時間帯だ。これは配達人が残すものなので、ここで曜日と時間を指定すると来てくれるというものではない。というかそもそもネットで買い物をして時間帯を指定するというのを見たことがない。一方的にチェックされた曜日(翌営業日)・時間(四つしか区分がない)に次来るよということだ。曜日は平日しかなく、大抵は真っ昼間に来る。火曜日に家に帰ったら水曜日の10時半から2時に次配達するからよろしく、とか言われるわけだ。

一応ネットで変更できるとあるが:

Note: Delivery Change Requests made after 7:00 p.m. will be processed the following business day up to the day of the final delivery attempt. Will Call (hold for pick up) requests may be made up until 11:59 p.m. to be processed the next business day.

7時以降の要求は翌営業日処理なのでもう遅い。この時点で二回取り逃し決定なので残りは一回で家にいても配達人に気づかなければ終了となる。

最後は置いていく場所だ。サインが必要でない荷物の場合はここでチェックされた場所に勝手に放置される。ドアがついていなくても屋根がなくても気にせず置いていく。本ぐらいは当然家の前に放置される。配達人が家を間違えることもあり、注文したコンピュータ部品が隣の家の玄関の前にあった台に放置されているのを発見したこともある。放置してその場所をとおりすがりの人が見えるような場所に書いていくので当然なくなることもあるが、集積所や送り主戻りになるぐらいなら置いてってくれと思うことのほうが多い。

ちなみに電話番号とか便利なものはないので配達途中で来てもらうことはできない。そもそも、仮に電話しても対応してくれることは想像できない。アメリカは電話で呼んだタクシーがいつまでたってもこないので再度電話したら「やっぱ無理!」とかいうサービス五流国だ。

では何故こんなサービスで成り立つかについてだが、いつもコメントを頂いているWillyさんの最新の記事及びそこで紹介されている海外ニートさんの記事に答えが書いてある:

「自分が奴隷のように働かなくていい反面、受けるサービスのレベルも低い」

お客様wとして過度なサービスを求めるから、働く側になった時に過度に働かなくてはならないという罠w。

働く側も客が神様となんて欠片も思っていないし、客も自分が神様扱いされるとなんて思っていないという話だ(そもそも一神教が大多数なので神様は神様であって何か別のものが神様なんて発想自体ない)。サービスの質というのは複数均衡になっている。サービスが高いのが当たり前だとみんなが思っているとサービスの低い店ははやらない。だから企業はサービスのできない人間を雇わない。そしてその労働者は自分が消費者のときに高いサービスを要求する(全ての場所で同じレベルを要求しなければこうはならないのだけど…)。

配達の例はちょっとどうにかしてくれよと思うが大抵のことは慣れればなんでもない。レジ係が不機嫌そうでも給料の低さを考えれば何とも思わなくなるし、郵便局でNext!!!!とか呼びつけられてもそういうもんだと思えばどうってことはない。サービスレベルの高い社会というのは住みやすくていいものだとは思うが、何事も極端なのは効率が悪いだろう。日本がいい仕事さえあれば最高に住みやすい場所だってのは何も偶然ではないわけだ(注)。

(注)こういう記事を書くとじゃあ日本に帰らなければいいという的外れな批判がなされるが、海外との比較を通じて日本社会をよりよくしようという考えが重要だ。個人的にはこういう問題を考慮した上でも最終的には日本に住みたいかなと思う(どうなるかは分からないが)。

コメント関連の追記

- 「車がないとどうにもならない」車を持っていたらフードスタンプを貰えないとか言う制限はあるのだろうか:これはないはずですが、車の必要性が薄い地域だと問題になります(まあアメリカにはほとんどありませんが)。

- 単に米の労働者は組合等に守られているためにサービス向上が成されないだけのような:アメリカの労働組合組織率はかなり低いです(参考)。政府部門が比較的小さい影響で数字が小さくなる傾向もあると思いますが。