追記:Willyさんのコメントが大変参考になります。

アメリカで最も急激に衰退していっている都市がデトロイトだ。世界的に見ても大都市が縮小していくというのは珍しい現象だ。

Since the middle of the 20th Century, no American city has experienced the severe economic shock experienced in Detroit.

デトロイトの没落が始まったのは二十世紀中盤だ。現在でも全米11位で100万人近い人口を誇るが、ピーク時には全米4位の都市だった。経済圏としては依然450万人近いが、人口の大半が郊外にスプロールしている。

Millions of jobs left, but new jobs were not easily accessible and often required high education levels. These so-called spatial and skill mismatches resulted in skyrocketing jobless rates among central-city blacks.

製造業の職がなくなったことにより、低スキルの労働者が都市中心から動けない状態で大変なことになっている。

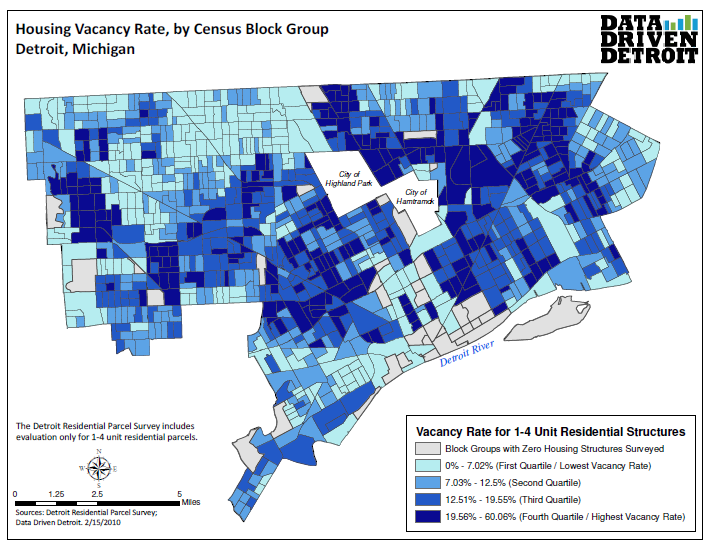

それでも人口の流出は止まらず、今回の不景気で大量の空き家が発生している(ht @gshibayama)。

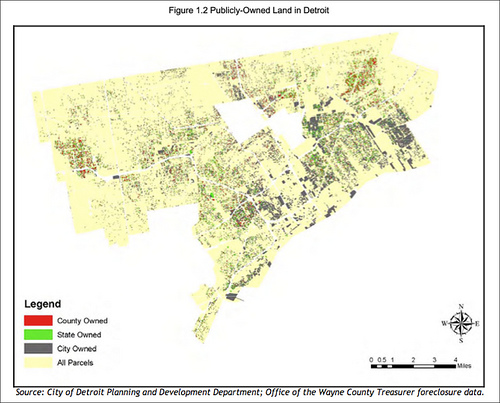

人の住まなくなった土地・建物では税金が支払われずに政府の所有になることも多く、市内にはやたらと政府の土地があるようだ。

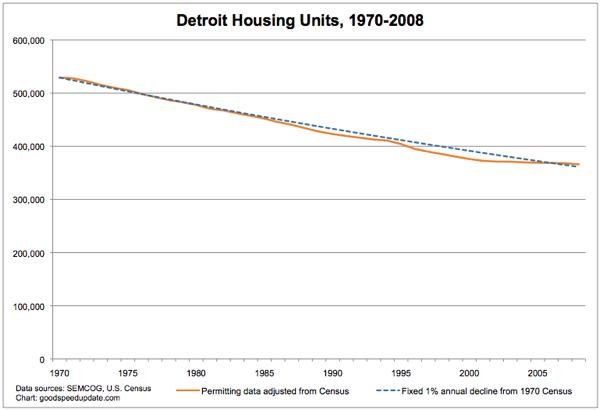

こうした住居は段々と建て壊されており、市内の住居数は四十年間着々と減っていっている。

産業の転換により、ある産業に特化した都市が機能を終え縮小して行く。この時にどのようなことが起きるのか、どうすればできるだけ問題を起こさずに新しい均衡へ移っていけるのか、デトロイトはとても興味深い都市だ。

追記:デトロイトでは年収の1.5倍で家が買えるそうです(ht @Kelangdbn & @gshibayama)