研究開発費に関するグラフが幾つか。大まかな数字をつかんでおくのは重要。

Paying for Innovation – Economix Blog – NYTimes.com

国立科学財団(National Science Foundation; NSF)によるレポート(Science and Engineering Indicators: 2010)からグラフが引用されている。

まずは研究開発費の内訳だ。現在企業による投資が70%近くで、連邦政府のシェアは戦後下がり続け30%を切っている。これは1930年代の水準に迫るものだ。とはいえ、この数字がすなわち研究開発における政府の役割の低下を示すものではない。

Academic performers are estimated to account for 55% of U.S. basic research ($69 billion), 31% of total (basic plus applied) research ($157 billion), and 13% of all R&D ($395 billion) estimated to have been conducted in the United States in 2008.

大学は研究開発費の13%しか占めていないが、基礎研究の55%を占めている。

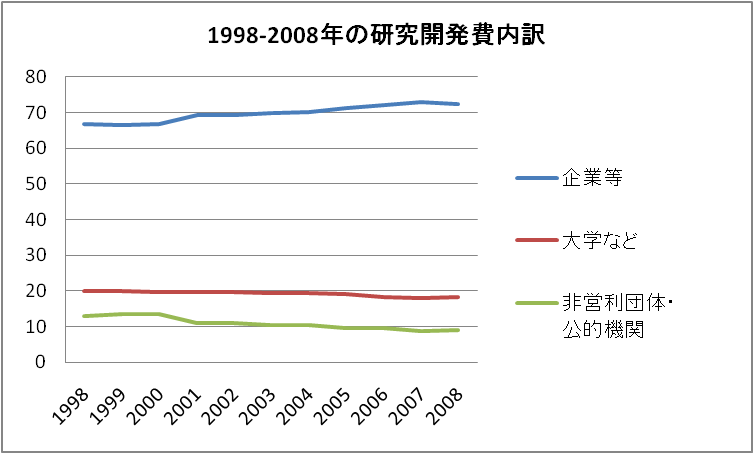

ちなみに日本はというと、やはり企業に研究開発の割合は近年70%前後で安定している。上のグラフは科学技術研究調査から作った。NSFのグラフの連邦政府は大学や企業への補助金を含むので直接の比較はできないが、研究開発費の大部分を民間企業が請け負っているのは共通している。

研究開発費そのものは世界中で上昇している。国ごとの相対的な量では中国が急激に伸びている以外、比較的安定している。

GDP比でみると日本は非常に高い水準を保っているが近年韓国に追い抜かれている。アメリカ・EUは安定しているが、中国はここでも急上昇を見せている。採集データは2007年となっており、現在では絶対量で中国に負けているようだ。

但し、本来はイノベーションのアウトプットを比較するべきだが、測定が極めて困難なため費用を比べざるをえない点には注意が必要だ。使った金額だけにとらわれずどれだけ効率に使うかという視点は忘れてはならない。